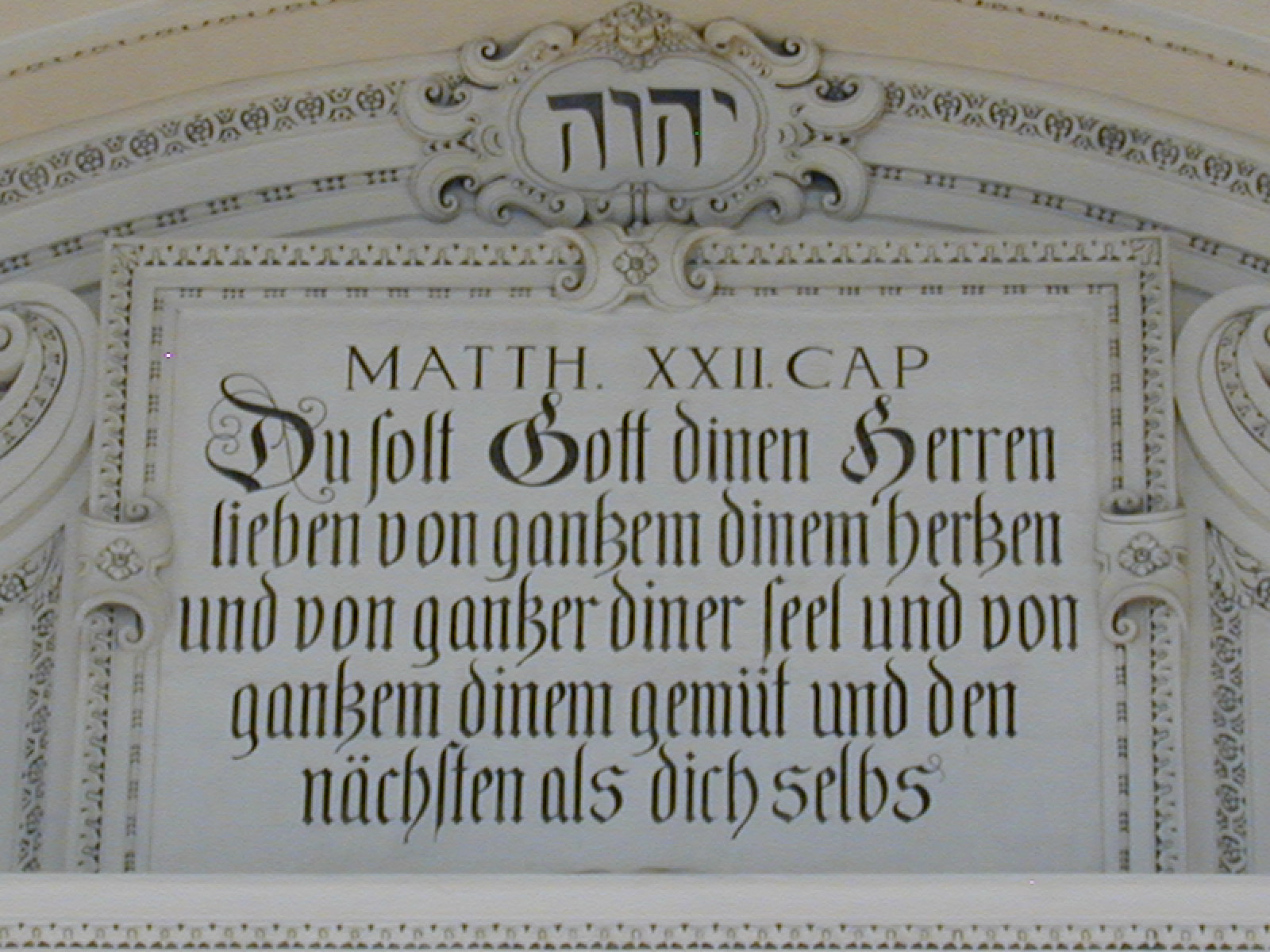

Otto Bettmann, typographiſche mitteilungen, , s. 126

die verfehlungen im gebrauch der majuskeln treten offen zutage, als im barock die fraktur-entwicklung einen höhepunkt erreicht . die zeitgenossen schon wenden sich gegen die entwertung der versalien durch schrankenlosen gebrauch . »anfangsbuchstaben«, so heißt es in der »kunstreichen schreibart des paulus fürsten«, 1690, »werden versal genennte, weil sie am anfang des verses stehen, zu anfang der ersten zeile, zu anfang der eigenen namen .« heftig kritisiert man es, daß die großbuchstaben darüber hinaus von den setzern in dekorativer absicht verwendet werden : »es findet sich in den druckereyen kein geringer mißbrauch« – so heißt es weiter – »indem man alle selbständige wörter mit einem versal zu setzen pflegt, welches aber in den alten büchern nicht zu finden und nicht recht ist .« werden damals schon in den zeiten der frakturherrschaft die versalien am anfang der substantive als mißbräuchlich empfunden, so tritt der zwiespalt noch offener zutage, als man im 18. jahrhundert die antiqua wiederentdeckt .